オンゲキで虹レを目標としている中、まずはLEVEL 13のSSS+を多く取ることに挑戦しているが、なかなかスコアが上がらず悩んでいる人、多いのではないでしょうか。

13からは鍵盤比率も増え、そもそも読めない、リズムがわからないときが多くなってきますよね。

でもこの方法を用いることで、だんだんスコアアップしていくことができるのです。

その方法とは、譜面研究により記憶からリズムを引き出すこと!

目次

譜面は読んでいるのではない

ではなぜ譜面を記憶から引き出すことが重要なのでしょうか。

暗記してるものは行動までが速い

それは、暗記の場合は「見る」必要がないですし、文字を「認識」するより「記憶から引き出す」ほうが早いからです。

たとえば、「寿限無」や「いろは歌」について考えてみましょう。

寿限無

寿限無、寿限無、五劫のすりきれ、海砂利水魚の……

いろは歌

いろはにほへと ちりぬるを わかよたれそ つねならむ……

暗記している人が多いと思います。

そもそも「目」で見たこと無くて「耳」で覚えている人のほうが多いかもしれません。

これらを口にする際、文字を読みつつ言葉にするより、記憶から引き出したほうが早く言えますよね。

これは口にするまでのプロセスに差があるためです。

- 読む場合

- 見る

- 認識する

- 口にする

- 暗記の場合

- 記憶から引き出す

- 口にする

このように、暗記しているほうがより早く行動に起こすことができるからです。

記憶の引き出しにリズムが保管されている

言葉についてのたとえを書きましたが、楽器を弾く際も同じように考えられます。

楽譜を見ながら演奏する際、1拍ごとにリアルタイムで読むことはしていないです。

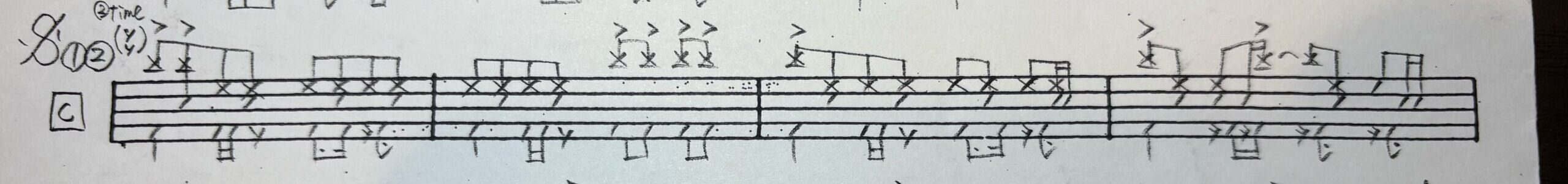

たとえば以下のドラム譜面

Let’s Starry Party!のサビで、すべての小節が違うリズムとなっています。

小節ごとに音符たちが集まった形を見れば、今までの経験や練習による記憶からリズムが呼び出され、それに応じて手足も動きます。

読むのは演奏前で、演奏中は取り込んだリズムの引き出しを開けるだけ です。

音ゲーも記憶から呼び出している

さらに、音ゲーも楽器の一部であるため、同じように考えられます。

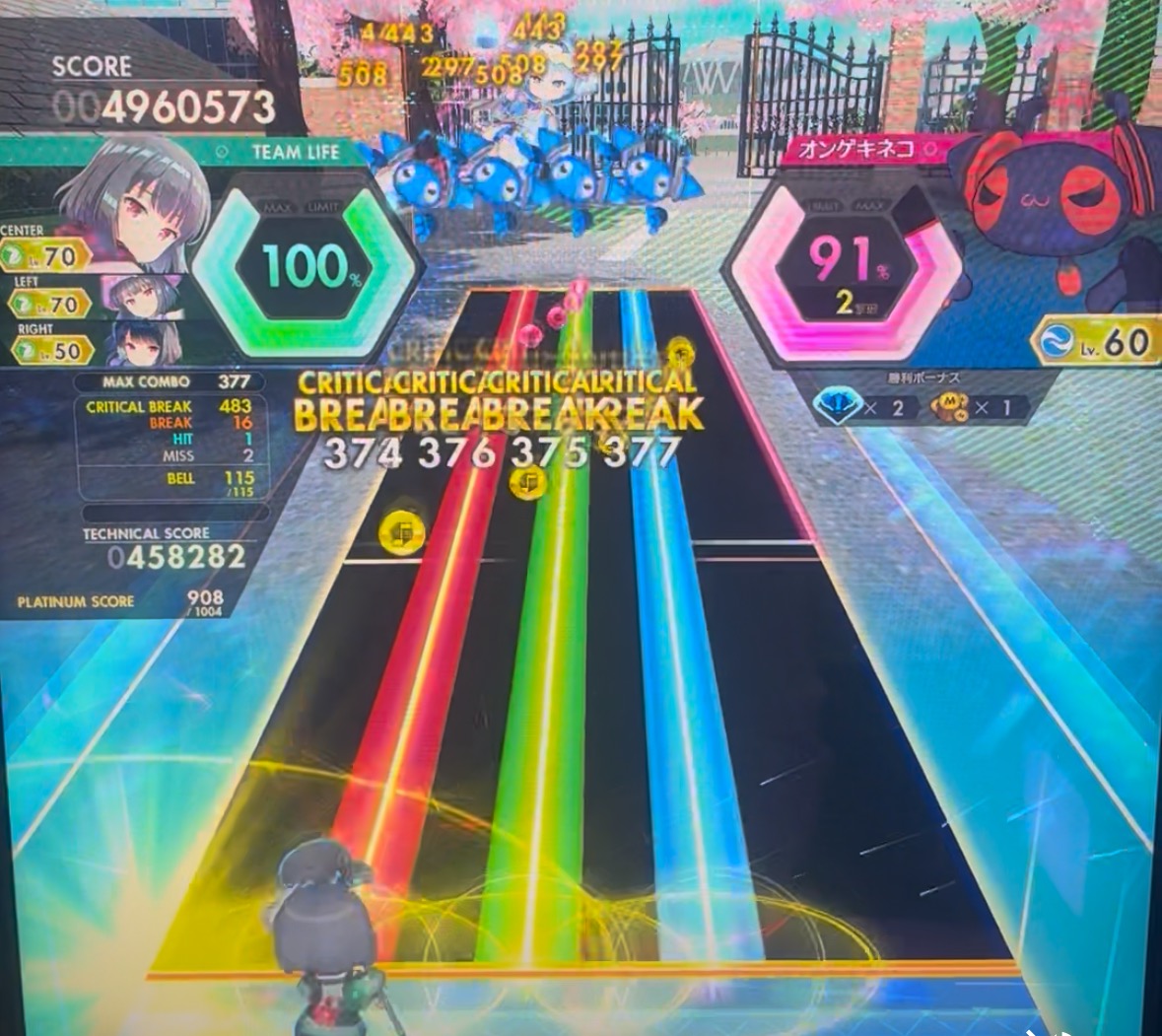

たとえば以下の譜面

「リズムと手の動かしかたを考えて、実際にそのとおりに手を動かしてみる」

こんな処理は行わないでしょう。

パッと見ただけでどんなリズムなのか、どう手を動かせばいいのか、が瞬時にでてきて、

そのとおりに動かせると思います。

それはオンゲキの経験値があり、正解のリズムと動かし方を知っているからです。

ミスした箇所は譜面研究

逆に、リズムと動かし方を知らない場合はミスをしてしまいます。

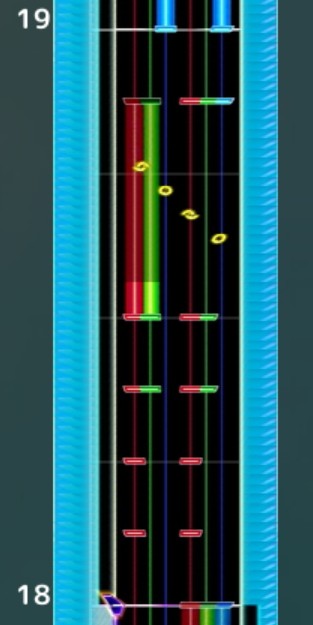

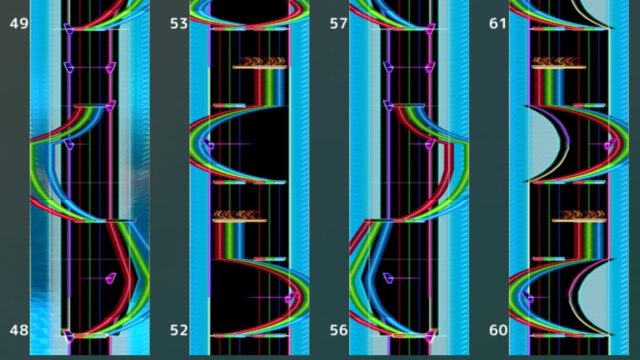

12+や13から多く取り入れられているオンゲキ特有譜面、いわゆる脳トレ譜面を思い浮かべてください。

画像は「Burning Steel Inferno」のサビの一部抜粋

初見だと意味不明です。

ですが、分からなかった箇所を譜面研究することで、次プレイ時には記憶から引き出せるようになり、他譜面と同じように読まなくても手を動かせるようになります。

また、得られた経験値は別の曲をプレイした際に再び活かされ、だんだんといろんなパターンのフレーズができるようになっていくのです。

譜面研究の3つのポイント

では譜面研究とは具体的に何をすればいいのか。

以下の3つのポイントが重要となります。

ポイント1. ミスした箇所・原因を把握する

ミスした箇所が分からないと改善のしようがないからです。

たとえば、ノーツ密度が高く、どのノーツでミスをしたのか分からない。

次はいけるだろうと、曖昧なままもう一度プレイしてみるが、結局同じ箇所で同じミスをする。

こんな経験ないでしょうか。

お金と時間が無駄ですよね。

こんな場合には撮影がオススメです。

撮影に関しては以前の記事で取り上げていますのでぜひ確認してみてください。

撮影したものを振り返ってみると、ミスの原因も確認できます。

FastなのかSlowなのか、押せてないのか。

そもそも想定していた箇所とは違う箇所でのミスの可能性もあります。

客観的に自分のプレイを確認して、成長へつなげていきましょう!

ポイント2. 正確のリズムを確認する

正解のリズムを知らないといつまで経ってもミスが直らないからです。

リプレイでミスした箇所を把握し、自分の思っているリズムはそもそも合っているのかどうかを確認しましょう。

Youtubeで「オンゲキ 曲名」と検索すればFCもしくはAB動画がありますので、該当箇所の正解のリズムを確認します。

手の動きは複雑だが、聞こえてくるリズムは簡単な場合もあります。

正解のリズムは忘れないようにしっかり自身の中に刻んでおきましょう!

ポイント3. 確認したリズムの通りに動かせるようにする

リズムがわかっても手が動いてくれるかは別問題だからです。

たとえば、楽器を習っている人の多くは自分の楽器を所有していて、教室で教わった内容を自主練し、次の授業では後続のステップを習います。

オンゲキでも同様で、自主練できれば非常に効率よく上達していけます。

ただ、オンゲキは家庭用がないため、鍵盤だけならキーボードでも代用可能。

打鍵音があったほうが、正解のリズムに合っているかわかりやすいためです。

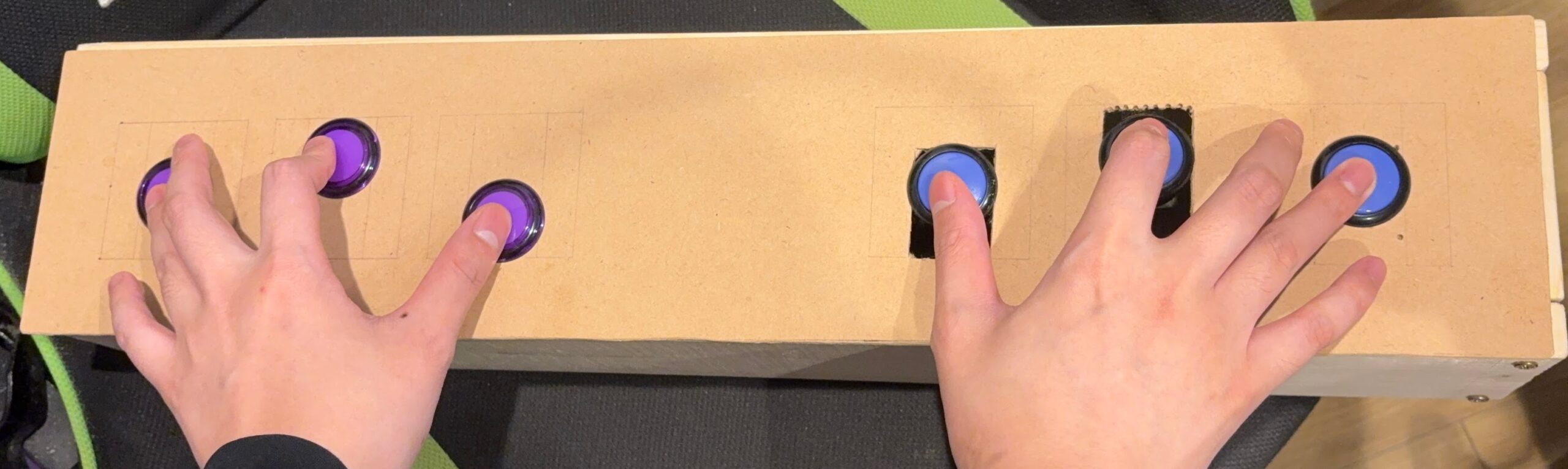

また、もう少し寄せたい場合はコントローラーを自作する手もあり。

※ボタンが届いておらず、アケコンのボタンで代用中

配線は一切していないので打鍵音だけ出せる物体ですが、手の動かし方に関してはかなり近しいです。

作成方法に関しては後ほど記事にしたいと思います。

動画を見ながら手を動かして、打鍵音が正しく鳴っているか確認しましょう!

音ゲーも楽器も本質は同じだと気づいた

私は音楽が好きであり、ウクレレやドラムなどの楽器をやっています。その中で音ゲーにもハマりいろいろな機種を遊んできました。

最近はオンゲキにハマっていて、虹レを目指し頑張っているが、13を安定してSSS+取れないことから、虹レはまだまだ遠いと感じています。

自分なりに練習方法を模索してはいるが、どれもいまいち身にならない方法だなと悩んでいる中で、楽器と同じ練習方法が一番いいことに気づきました。

暗記は邪道なんかじゃない

それを知ったのはある秋の夜、この間まで半袖だったのにいきなり羽織ものが必要になる季節のこと。

私は10年以上通っているさいたま市の個人ドラム教室に向かっていました。

ドラムは結構難しいこともできるようになってきてるのに、どうして音ゲーは中級止まりなのかと不安と悩みが募る中、いつものピース又吉似の先生が迎えてくれた。

やりたい曲を提出すると、ドラムの音なんてしない打ち込みが激しい最近の曲でも、ドラムで叩くとしたらこんな感じになるだろうと、ほぼ編曲レベルになっても絶対にオーダーに答えてくれるヤバい先生なのです。

レッスンを受けていく中で、読んでたら間に合わないフレーズがたくさん出てくることに。

「もう暗記しかないね~」という絶望のアドバイスを受け、そもそも厳密にいうと譜面ってリアルタイムでは読んでないよね?という話題に。

演奏中の思考は以下の感じ。

- 同じ「フレーズ①」が繰り返されるところはそれぞれ読まなくても叩けるし、その間に先の「フレーズ②」を確認しておける。

- 「フレーズ②」まで進んだときは、記憶にあるリズムにしたがって動かすだけ。

- その際も記憶から引き出しているわけだから、先の「フレーズ③」を確認しておける。

これは、どのフレーズもある程度暗記しているからできることであり、その場で読んで即座に動かすことはできません。

このとき、音ゲーも同じであることに気づきました。

いままで勝手に音ゲーの譜面暗記って無粋なことと思ってましたが、楽器の世界では普通のことであり、音ゲーを上達するうえで欠かせないものなのです。

さまざまな曲をプレイし、いろんなフレーズを記憶することで対応できる曲も徐々に増えていきますが、即効性はないため、スコアを出したい曲ごとに対処していくことが重要となります。

まとめ

譜面は読むのではなく記憶から引き出しましょう!

そのためには譜面研究が重要となります。

ツールやアプリを使わずに誰でもできますので、曲ごとにしっかり研究して効率的に上達していきましょう!